荷堂对话|“人”与“书” ——周勋君访谈录

周勋君,中央美术学院文学博士,北京师范大学艺术学博士后。中央文史研究馆书画院研究员,刘海粟美术馆研究员,中国书法家协会会员,欧美同学会中国留学人员书画家协会顾问。现任教于天津美术学院中国画学院书法系。

著有《清代书法批评中对形质的描述及其相关问题的研究》(专著)、《书法:18个关键词》(合著)、《书法艺术语言鉴赏》(合著)、《书法:从现象出发》(编著)等。文章见于《新美术》《美术观察》《中国书法》《书法研究》及相关期刊。

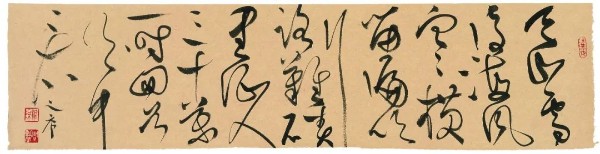

李益《从军北征》 20cm×79cm

赵旭:人们常常谈及“学养”对当代书法家的重要性,您怎么看待这个问题?

周勋君:这主要涉及到一个人的胸襟、识见与审美。一个人如果熟知古今、中外的相关事物,对之持有洞见,在判断、审美上,不会偏狭,不会“趋俗”,而这种特性会直接反应在书写时他对笔墨、造型、空间,以及一应书写技巧的取舍上,使之不流于一般。大概是这样。

这一点,历代也都在谈,尤其两宋以来。他们很早就在书法中引入了“人”的概念,所谓“书法以人为本”、“而笔乃末矣”,也把“人”与书法的“法”作了区分,比如晁补之说“学书在法,而其妙在人”,蒋和说“法可以人人而传,精神兴会则人之所自致”——无疑地,书法的迷人之处虽然基于法,却不在“法”,在法外之“妙”与“精神兴会”处。这样,“人”的塑造就成为了根本,而“学养”直接关乎“人”的塑造,“作字之法,识浅、见狭、学不足者,终不能尽妙”、“学书要须胸中有道义,又广之以圣哲之学”这类话,强调的都是学养对人的塑造。反之,放松对“人”在“识”、“见”、“学”上的养成,下笔时,在技法、审美的取舍上也许会茫然失所,堕入时俗。

这是历来人们围绕学养做过的一些思考,我认为是有益的。天才也许除外。

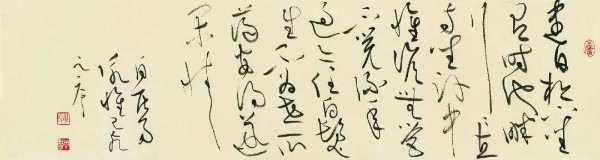

陶渊明《答庞参军》句 20cm×60cm

赵旭:有一种舆论,“当代书家整体上缺乏学养”。

周勋君:《美术观察》(2012年第8期)曾经就相关的话题——“当代书画家缺失学养”,组织过一次讨论。在那次讨论中,我谈了两点。

一是所谓“当代书画家缺失学养”大概有这样一个潜在的命题:古代的书画家学养不成问题。事实上,这是一个假想。为什么这么说呢?不同时代人们留下的言论透露出了他们那个时代的相关信息。比如,唐人说:“今人都不闻师范,又自无鉴局,虽古迹昭然,永不觉悟,而执燕石以为宝,玩楚凤而称珍,不亦谬哉?”宋人说:“后世论书法太严,尊逸少太过,作字既无法,而论书之法又常过!”这里的“后世”指的就是宋人自己;元人对时人的“薄俗”愤懑难平:“奴隶小夫,乳臭之子,朝学执笔,暮已自夸其能,薄俗可鄙,可鄙!”明人与清人的抱怨更甚:“近世书家恶态百出,有工为波折以诬人者,有故为丝曲以媚人者,有率其粗犷以欺人者,有任其放纵以凌人者,皆不知书者也!”“书俱描字样,诗只打腔口,此弊不自今日为然,而今日尤甚!”“才气过人,流入外道,法亡矣,此近日通病也!”等等。这类记录每个时代都不少,足以反应出从整个社会层面来说,当时情况的不乐观。可见,书画参与者情况的复杂不止在今天才成为问题,在任何一个时代它都存在,不仅存在,在说话者看来,他们所处的那个时代简直就是最糟糕的。但是,正如今天我们纵观历史能看到的那样,一个时代最好的书家显然独立在这些现象之外,而恰恰在他们手里,“书法”得以传承、延续至今。今天,这样独立在普遍现象之外的书家有没有呢?有的。至少,若干前辈已经做出了表率。所以,从历史的角度来看,今天的情况大概没有那么糟糕,很可能历代境遇相当。

二是持“当代书画家缺失学养”观者,一般把“学养”简单地对应为传统的“琴棋书画”,所以有的人为了表明自己有学养就去学作律诗、韵文,效仿古人的生活、衣食住行。事实上,20世纪初期以来,所有这些在形式上已经被切断了,人们不可能逆行倒施。在当代,“学养”对应的自然应是与这个时代契合的文明。它在形式上不一定要与古人一致,精神上却完全可以是相通的。比如,你不作古诗,不着古装,也不抚琴,但是,会思考,有见识,会欣赏音乐,下笔即有才情、内涵与蕴藉,内外都堪为君子,等等,这同样是“学养”的体现。当然,只要不是故作、强为,所谓“琴棋书画”今天无疑也是“学养”的一部分。这样理解,当代书学领域不乏“学养”者也许并不比其他领域少。

这两点,我今天还是这么认为。

白居易《咏怀》 33cm×129cm

赵旭:与“学养”相关,“批评”也是近年来人们讨论得非常多的一个话题,您认为当下的批评存在些什么问题,该如何进行下去?

周勋君:2009年,我写过一篇短文,《中国书法:观看的困惑》,后来发表在《美术观察》(2014年第2期)上。几个月前,七八月间,我刚刚写完一篇《谁的“心”与“眼”——书法批评:历史及其局限》,这篇文章近期会发表。我对批评的认识基本都体现在这两篇文章里了。

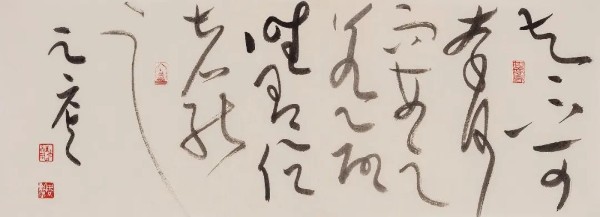

庄子《德充符》句 24cm×68cm

赵旭:期待读到您的见解。习近平总书记在讲话中曾经提到,“在文艺创作方面,也存在着有数量缺质量、有‘高原’缺‘高峰’的现象”,您怎么看待书法中类似的现象?

周勋君:这是每一个领域都要去正视的问题,书法也一样。

但在书法领域,人们对“质量”的判断——这其实已经涉及到批评了——看法不一,整个书史上,对这个问题的争论也从来没有休止过。这是一方面;另一方面,在大的方向上,人们又往往能够有所裁决。比如清末有个人叫张之屏,对书法见解独到。一方面,他认为“精于鉴赏者,断不能以一格拘也”,所谓“任其短长肥瘠,雅俗古今,无所不可”;同时,他也深切意识到:“字有大家、名家之别。大家如正人君子,在在可为坊表,名家如风流名士,可爱可玩,而不可为典型也。”他能从不同层面来看待这个问题。这是今不如昔的地方。延伸到“书写”层面,这也是提升“质量”的一个入口。

弘一《天风》32cm×138cm

赵旭:最后一个问题,您认为在书法中是否存在“创新”?该怎么去把握它?

周勋君:存在。问题是,人们怎么去理解这个概念。在我看来,它对应的是古人所说的“自运”、“我法”、“变”一类的词。

今天,大量的青年书家终年以书写趋近、逼似某个古代名家为荣,他们对如何把“牵丝”描绘得惟妙惟肖的兴趣远远大过对“自运”、“我法”的经验、发现与摸索——后者恰恰被他们模仿的对象视若根本。

这里顺便谈一点,有的书法史学者认为,书法史中没有“创作”这个概念,因而也不存在“创作”一说。2016年我写过一篇文章,《精意:日常书写的一类心理》(收入《日常书写·兰亭论坛第四辑》),里边梳理了一个书法史词语的变迁,“书字”——相当于今天的“写字”——这样一个概念,如何一步步演变为了“作字”、“制字”。这里的“作”、“制”在语义上即同于今天的“创作”、“创制”了。这一概念的嬗变到南宋时期已经完成。同时,当米芾开始对一个字的写法做出“自然异”和“故作异”的区分,赵孟頫、董其昌分别发出“凡作字,虽戏写,亦如欲刻金石”、“遇笔砚便当其矜庄想”的宣言时,书史中创作的事实、心理已经暴露无遗。也就是说,日常书写的性质早在两宋时期已经发生了转变,已经逐渐掺入了创作的成分,甚至完全是创作式的了——由于这个原因,早期“瓦注贤于黄金”式的手稿类杰作再也不得一见。在书法史中,“创作”一说远非今天才有的。

回到“自运”与“我法”。当古人提出这样两个概念并对它们做出论述时,其实就相当于在说“创作”。刚才提到的那类书家,非常多。他们专注于他们理解的传统,不可谓不严肃、不投入,却对这对绝对传统的概念视若无睹。或者,从根本上,是拒绝的。好像看不到一个事实,这个事实历代人们都以不同的方式指出过,真正的传统恰恰在于——“魏晋迄今,无有一家同者。”

反之,也有一类书家,深识“变”、“异”是书法的立命所在。这没有问题。问题在于,怎么变。它是可以规划的,还是不可规划的,或者一定程度可以规划,一定程度不可预计;它是立刻就显现,说变就变的,还是说,与此同时,它也需要相当时间的沉淀、积累;它与作为书者的“人”、“人”所处的这个时代有怎样的交织的关系,等等。这些,都是可以去琢磨、实验的。

古人曾经从“人”的角度,确切地说,从“学问”、“性情”的角度讨论过“变化”的发生,说“学问者,变化性情者也。性情既变化,字自随之而变矣”;从“情绪”的角度谈“异”,认为“情绪不同,书随以异”、“一生悲欢不同,书亦随之而异”;也从“熟练”的角度讨论“变”的发生,认为“书道熟来,无心于变自然触手尽变者”。他们大都反对刻意求变,认为“有意求变,即匪能变”,即使变了,也是“数变辄穷”。他们在这些比较幽微的尺度内、漫长的时间跨度中谈论和经验“变”。这在今天看来仍然是值得玩味的。

无论如何,“变”,或者“创新”,不应是简单的“井上有一”式的,或者“三岁稚子”式的——对“井上有一”与“三岁稚子”的效仿与规规于“二王”、“颜杨”或者“苏黄”们在本质上有什么区别呢?

白居易《远师》 22cm×97cm

赵旭:又回到了“识”、“见”、“学”上。

周勋君:一定程度上是。

清人王澍有一句话,说“一巨子出,千临百模,遂成宿习,惟豪杰之士乃能脱尽耳。”这里的“豪杰之士”,在今天,我想,是对书写和书学的历史、现状,对他自身、他自身与书写的关系,以及他所生活的时代都有认知和判断的人。

监制|赵 旭

图文编辑|coco

![]()